Préambule

Quand j'étais petit j'habitais dans une poudrerie et une poudrerie, savez-vous ce que c'est ? Eh bien, c'est une usine où on fabrique de la poudre, ça parait logique. Mais savez-vous quel genre de poudre on y fabrique ? De la poudre de riz ?... De la poudre d'escampette ?... de perlimpinpin ?... de la poudre aux yeux ?

Non, on y fabrique de la poudre à Canon !

Pour nous les enfants, les canons c'était fait pour jouer à la guerre dans les bois ou avec des soldats en plastique. La vraie guerre, c'était tellement loin qu'on ne savait pas si elle existait vraiment ; faut dire qu'à cette époque-là, nous n'avions pas la télévision et à l'école on ne nous en parlait que dans les livres d'histoire.

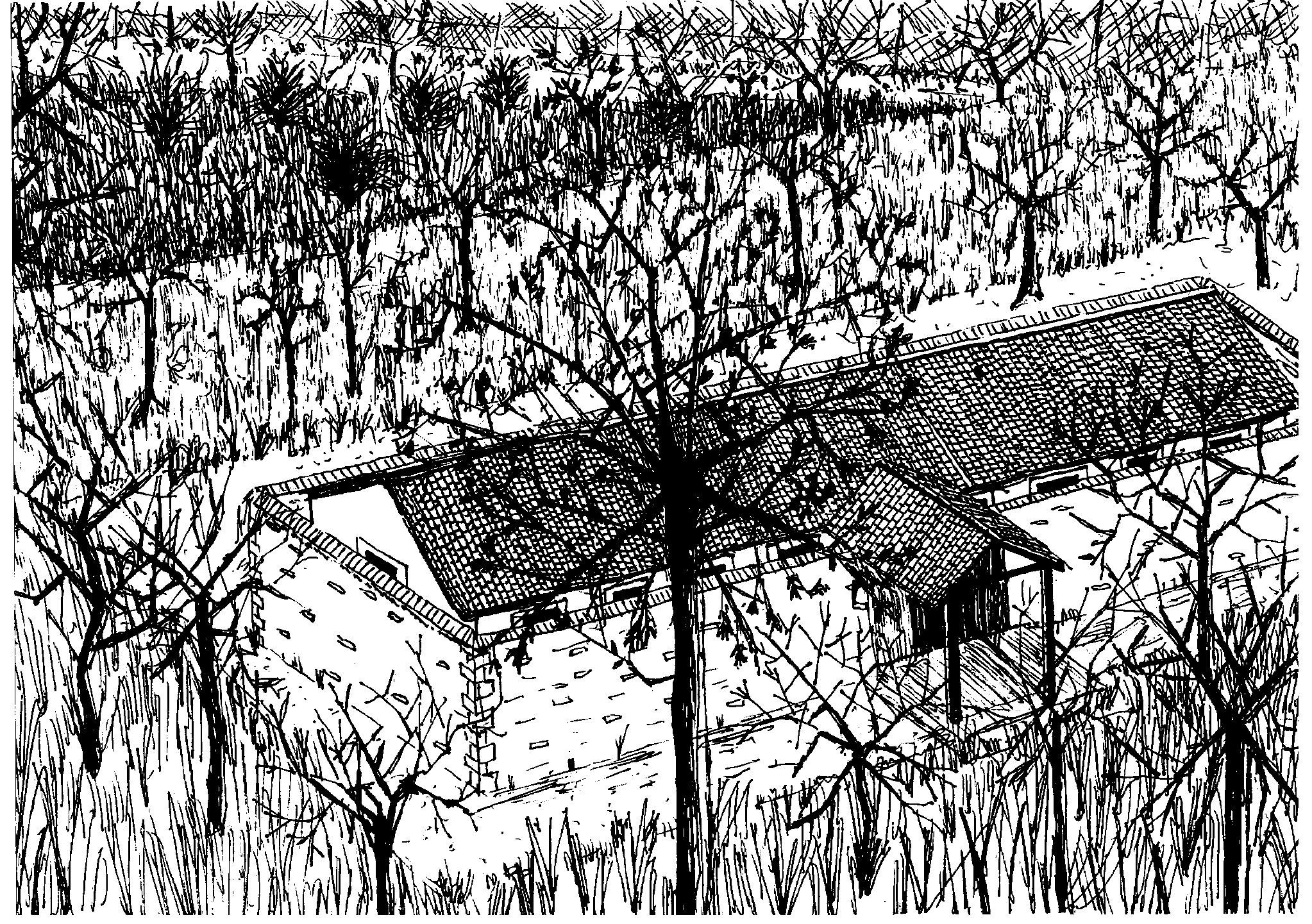

Pour des raisons de sécurité, nous habitions dans une petite cité d'une vingtaine de maisons nichée dans une immense forêt, les bois faisant office de « tampon » entre la ville et l'usine.

Ce n'est que bien plus tard que j'ai senti le paradoxe étrange entre la paix qui se dégageait de cet îlot de nature et sa fonction guerrière, donnée par les adultes.

Cette situation particulière m'a permis de vivre une enfance de « citadin des bois ».

La rivière délimitant notre territoire de jeux donnait à celui-ci l'aspect d'une presqu'île isolée du reste du monde, reliée à la civilisation par une grande allée de tilleuls toute droite. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, aussi je vous ai préparé un plan de situation du pays.

En ce temps-là, les mercredis se passaient le jeudi. Un peu plus tard les maîtres d'école ont décidé de changer, je n'en ai d'ailleurs jamais connu la raison. Ça me rappelle une image de la vie idéale que nous avions : la semaine des quatre jeudis et des trois dimanches, le rêve quoi !

Périodiquement, une activité importante revenait et nous envahissait des semaines entières : la construction d'une cabane. Oh, non ! pas les petites cabanes de bébé que l'on fabrique avec une couverture derrière les fauteuils du salon, une vraie cabane, bien solide, avec des clous, des planches, de la ficelle.

C'est un travail qui demande une longue réflexion sur la manière de construire et une grande expérience souvent acquise à la suite de nombreux échecs. Je vais donc vous raconter l'histoire de nos principales réalisations, en espérant être utile aux futurs bâtisseurs.

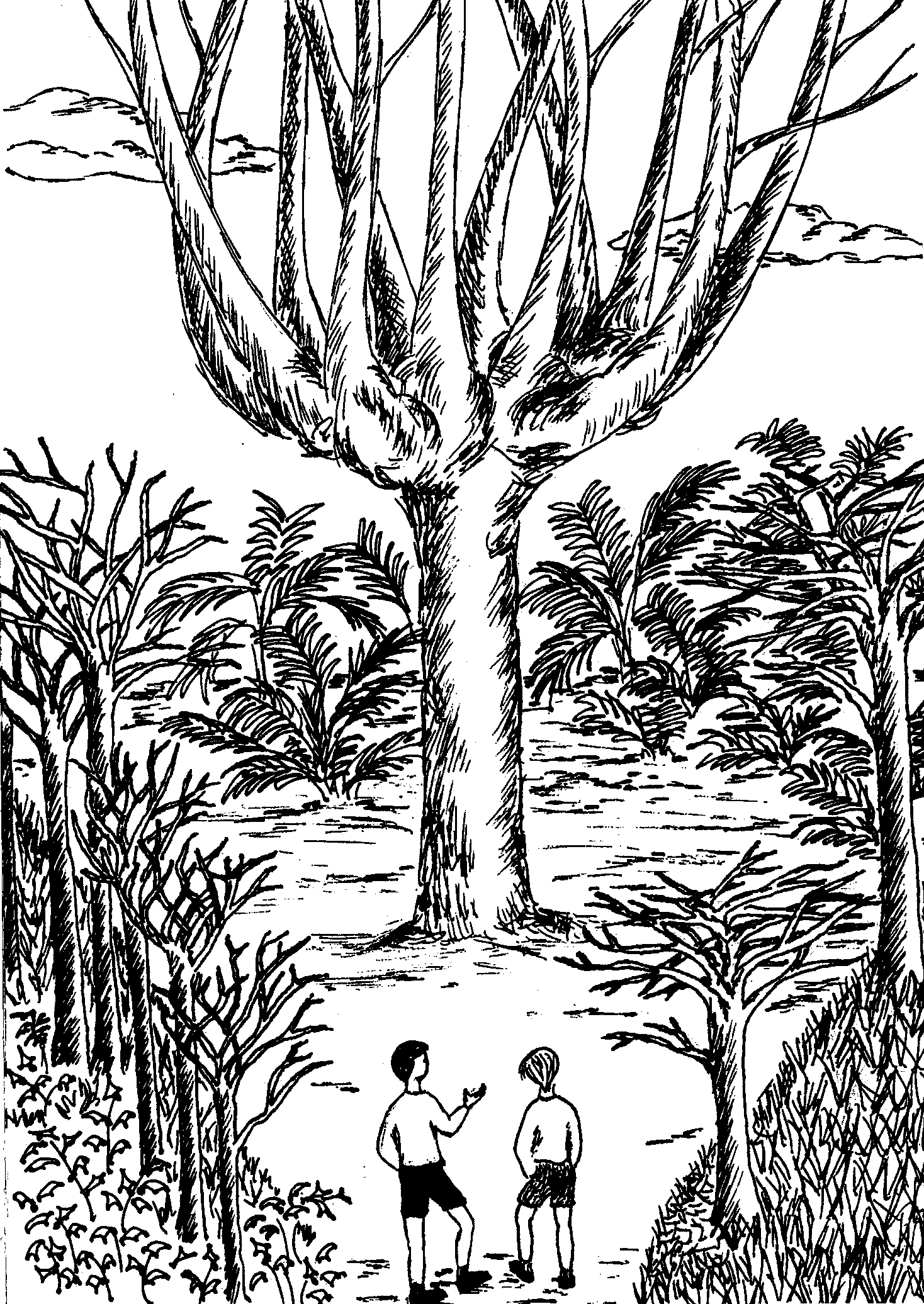

I. L'arbre aux Leroux

René Leroux, un grand de treize ans, trapu, le visage rond un peu dur, avait la réputation d'être un bagarreur. Il avait deux frères plus âgés, l'un mécanicien, l'autre parachutiste, vraiment des costaux ces deux-là ! Un après-midi d'automne comme je jouais tout seul sans trop d'entrain, j'aperçus René, seul lui aussi, l'air bougon, marchant vers moi en traînant les pieds dans les feuilles mortes accumulées par le vent. D'un tempérament timide, je le regardais s'approcher avec un léger serrement au creux de l'estomac, ce n'était pas dans ses habitudes de parler aux plus petits que lui.

— Qu'est-ce que tu fais, toi ?

— Rien. Et toi ? dis-je.

— Rien, moi non plus, tous mes copains sont en ville aujourd'hui. Tu veux que je te dise un secret ?

Mais les secrets, ça ne se dit pas !

— Celui-là, j'ai envie de te le dire.

J'appris par la suite qu'un secret, c'est quelque chose qu'on ne dit qu'à une personne à la fois.

— Mes frères sont trop grands maintenant, ils m'ont donné leur arbre. Ça te dirait de venir le voir ?

— Tu parles si ça me dit !

Nous voilà partis dans la grande forêt de chênes par un sentier que je connaissais, mais qui s'enfonçait si profondément que je n'avais encore jamais osé l'explorer jusqu'au bout. Peut-être même qu'il n'y avait pas de bout... Les arbres devenaient de plus en plus grands au fur et à mesure que nous avancions, les talus de chaque côté du chemin avaient depuis longtemps dépassé notre taille et traçaient comme un couloir serpentant au travers des grands chênes, une forte odeur de champignons se dégageait sous nos pas. L'atmosphère un peu lourde qui régnait dans ce passage encaissé retenait nos paroles.

— Ça va, t'as pas peur ?

— Tu rigoles ! Dis-je en me redressant un peu.

Quelques temps plus tard, le chemin reparut à la lumière. René me fit signe de le suivre, il fallait maintenant couper à travers bois.

A l'air libre, René redevint plus volubile. Il me raconta comment le hasard d'une balade avait permis à ses frères de découvrir cet endroit merveilleux et comment il était devenu le lieu de rendez-vous de toute leur bande.

— Faut voir si t'es un homme maintenant, me dit-il gravement. Devant nous s'étalait sous les arbres une immense étendue de fragon (c'est un joli arbrisseau qui vous arrive à la taille et qui ressemble à un petit sapin de Noël couvert de boules rouges de la grosseur d'une bille, dont le seul inconvénient est que chaque feuille se termine par une fine aiguille.) Comme tous les enfants de notre âge, nous portions des culottes courtes. Ayant un souvenir cuisant de ces piquants, je m'apprêtais à faire demi-tour quand René me dit :

— Fais comme moi, tu prends une bonne respiration et tu fonces.

Il était déjà parti, je n'avais plus le choix. Réunissant tout mon courage je le suivis. Immédiatement j'eus la sensation d'être assailli par des millions de guêpes me dévorant les jambes. Ma volonté vacillait, des larmes me piquaient les yeux. J'aperçus René de l'autre côté me faire de grands signes d'encouragement. Je redoublai d'efforts et terminai ma course dans un grand cri d'indien attaquant les tuniques bleues.

Assis l'un en face de l'autre tout en nous frictionnant vigoureusement les jambes, René me dit, le visage rayonnant :

— Tu l'as bien mérité, regarde derrière toi, voici l'arbre au Leroux !

Nous étions à la lisière d'une clairière et là, au beau milieu, se tenait un arbre extraordinaire. Son tronc droit et massif, se terminait net à quatre mètres du sol par un énorme bourrelet noueux, comme si un géant d'un seul coup de son épée l'avait coupé net. De là, une douzaine de branches grosses comme nos cuisses, partaient toutes droites vers le ciel et lui faisaient comme une couronne majestueuse.

Dans ces instants d'émerveillement mon premier désir fut d'aller me nicher tout là-haut dans sa couronne de branches. En m'approchant, je me suis bien rendu compte que c'était impossible sans l'aide d'une bonne corde ; des idées de cabane commençaient à nous trotter dans la tête...

En automne les jours raccourcissent vite, une petite brise fraîche nous rappela à l'ordre, la nuit n'était pas loin. Il nous fallait malheureusement rentrer.

L'épreuve du fragon ne m'enchantait guère aussi je suggérai à René de nous tailler un passage au travers. Cette plante a la particularité d'être très cassante à sa base ; en moins d'une demi-heure nous avions réussi à nous faire une petite allée au milieu de cette forêt miniature. J'en profitai pour confectionner un bouquet de fragon, je pensais bien faire plaisir à ma mère, et sa présence dans la maison m'aiderait à faire venir Noël beaucoup plus vite.

Le retour se fit dans une belle course joyeuse.

J'avais un nouveau copain.

Arrivés devant son portail, René me fit face et me dit solennellement :

— Motus et bouche cousue

— Motus et bouche cousue, répétai-je sans trop connaître le sens exact de ces mots, mais je sentais que l'heure n'était pas à la plaisanterie. Ce soir-là je m'endormis difficilement car les picotements sur mes jambes n'étaient pas encore calmés. Dans mon demi-sommeil la silhouette majestueuse de l'arbre au Leroux me chuchotait : motus et bouche cousue, motus, motus...

Le jeudi suivant, je retrouvai René en compagnie du grand Coco. Long et maigre, il ressemblait à une asperge qui aurait poussé trop vite. Il nous dépassait d'une bonne tête et tirait de cet avantage une certaine autorité sur le groupe, même si parfois il n'y voyait pas plus loin que le bout de son nez. Mais c'était un sacré bricoleur, un constructeur sans égal.

La discussion tournait autour du choix du prochain complice. L'arrivée de Philippe, qui revenait de son cours de piano, résolut tout naturellement la question.

J'aimais bien Philippe. Souvent un livre à la main, un peu moqueur, il avait toujours de bonnes idées, des idées pas ordinaires. Il fut donc rapidement mis dans le secret.

Une préoccupation me traînait dans la tête depuis la semaine dernière :

— Et pour monter dedans, on fait comment ?

— Là-dessus, j'ai ma petite idée répondit René, l'air mystérieux. Je n'insistai pas. Philippe déclara qu'il emmènerait de la ficelle car un bon aventurier ne part jamais sans. Coco proposa du fil de fer et une tenaille, quant à moi, m'enhardissant, je m'engageai à emprunter la hache de mon père.

De suite après le déjeuner, je descendis à pas de loup à la cave car je savais bien que mon père m'avait formellement défendu d'y toucher. Mais cette fois j'étais décidé à braver l'interdit.

C'était une belle hache, toujours bien affûtée, la même que sur mon livre d'histoire au chapitre des Gaulois.

Je la trouvais à sa place, bien plantée dans son billot de chêne.

Et là, tel le roi Arthur, je saisis Escalibur d'une main ferme et tirai d'un coup sec. Rien !!! Je la pris cette fois à deux mains et après plusieurs allers-retours rageurs, je la sentis grincer puis se détacher du billot. Ouf !

Je la dissimulai rapidement sous ma chemise en glissant le manche dans ma culotte. Ni vu ni connu. Dès les premiers pas dans l'escalier un frisson me parcourut le corps, le fer glacial de la hache venait de se coller sur mon ventre. Je montai les marches doucement, la jambe un peu raide. Attention mon gars, pas de faux mouvement ou tu es transformé en fille, me dis-je.

La traversée de la cour ne posa pas de problèmes, j'ouvris le portail, ah ! Surprise, mon père était juste devant moi.

— Où tu vas comme ça ? On dirait un cambrioleur...

— Euh... je vais jouer chez Philippe, lui dis-je l'air le plus décontracté possible

. — Ah bon. Pas de bêtises hein ! Allez, à ce soir, amuse-toi bien, me lança-t-il en démarrant son Solex pour descendre à la poudrerie.

Eh bien, cette fois, ça y était. J'étais devenu un véritable hors la loi : un vol de hache suivi d'un gros mensonge. Cela ne m'empêcha pas de retrouver toute l'équipe et je courus vers eux en brandissant fièrement mon larcin.

— On y va ?

— D'ac !

— D'ac !

— D'ac !

Le passage dans le chemin creux nous fit baisser la voix, cette portion du parcours nous inspira toujours le respect, comme si quelque chose de très vieux vivait là dans une attente silencieuse.

Arrivés devant le fragon, en me glissant un petit clin d’œil, René ordonna :

— C'est là qu'y faut traverser, y a pas d'autre passage.

Coco désireux de nous prouver sa bravoure, partit le premier en criant :

— A l'attaque !

Comme en écho, on entendit de nombreux Aïeuh ! Ouïlleu !

Philippe, qui ne voulait pas être en reste, le suivit aussitôt. Et la même chanson reprit à quelques nuances près, c'était du genre Aïe ! Aïe Aïe ! Ouille ! Ouille ! Ouille !

— Bravo les gars, leur dit malicieusement René. Un petit détour, et nous prîmes notre allée secrète au milieu du fragon.

Nous fûmes accueillis sous une avalanche d'injures.

René leur cloua le bec en répliquant que tous ceux qui voulaient être de l'équipe devaient passer l'épreuve. Il s'avança dans la clairière et d'un large geste présenta son arbre.

Coco siffla admirativement :

— Ça, c'est un arbre ! Et croyez moi j'm'y connais.

— Pour y monter, regardez plutôt ça, fit René d'un ton théâtral en soulevant son pull-over. Puis, tournant sur lui même comme une toupie, il déroula une immense ceinture.

Stupéfaction générale : une bande de mitrailleuse !

C'était un fort ruban de tissu kaki, large de trois doigts et entièrement cousu de petites alvéoles à la taille des balles. Comme au cinéma ! Comme celle que se croisait sur le torse Pancho Villa pendant la révolution mexicaine ! Elle faisait bien dix mètres de long. René en fit un rouleau à la manière des mètres à ruban de couturière, et s'approcha de l'arbre. Il suffisait de lancer le rouleau par-dessus une des plus hautes branches et de récupérer l'autre bout quand il retombait.

Le premier essai passa trop bas. Le deuxième fut le bon. Réunissant les deux extrémités il grimpa tout en haut avec une agilité de singe.

— Et voilà le travail ! dit-il, fier de son coup.

On voyait bien que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Pour nous ce ne fut pas aussi facile mais après un bon quart d'heure d'efforts, nous étions tous perchés dans notre domaine.

La vue y était magnifique, nous pouvions apercevoir la rivière en contrebas de l'immense talus couvert de fougères. Coco nous rappela à l'ordre :

— C'est bien joli, mais on a du boulot les gars.

La descente fut beaucoup plus facile, il suffisait de se laisser glisser. Une fois en bas, les tâches se répartirent tout naturellement. Je me chargeais de couper des grandes perches de châtaignier, Philippe les attachait quatre par quatre et les tirait jusqu'au pied de l'arbre. En se servant de la bande comme palan René les faisait passer à Coco, perché là-haut. A l'aide de sa tenaille, il les assemblait au fil de fer pour réaliser le plancher. Sur les branches qui partaient de la tête il lui fut facile de lier quelques perches pour fabriquer une balustrade tout autour. Cela nous prit une bonne partie de l'après-midi.

Enfin toute l'équipe se retrouva dans la cabane. Nous étions heureux et fiers.

La plate-forme était impeccable, assez vaste pour nous quatre, et la balustrade suffisamment solide pour y grimper ou s'y suspendre. Nous fûmes tour à tour Tarzan ou Rackam le Rouge... Je remontai la bande de mitrailleuse, des fois que des ennemis voudraient nous attaquer.

Philippe qui aimait bien faire des surprises, déclara tout à coup :

— Quand on est des vrais pirates, on a un drapeau.

Et il sortit de sa poche un torchon, où il avait peint une énorme tête de mort avec deux os croisés de chaque côté

Un hourra d’allégresse jaillit dans les airs !

Nous étions les plus forts du monde.

II. L'île au trésor

Pendant les vacances de la Toussaint, un jour que nous explorions les alentours de la cabane aux Leroux, en descendant vers la rivière nous avons eu la surprise de voir que celle-ci avait débordé suite aux grosses pluies des jours derniers.

La plaine, qui allait du talus au rivage, était plantée d'un bois de jeunes peupliers montant très haut avant de faire leurs premières branches, comme s'ils luttaient à qui serait le plus grand. Ils construisaient une immense salle au plafond de branches, supporté par de nombreux piliers. Les eaux y créaient un miroir liquide démultipliant leur hauteur et donnaient une étrange beauté au lieu.

Très vite, notre imagination nous transporta dans la profonde forêt amazonienne.

— Regardez, cria Philippe, un crocodile !

Coco, toujours très terre à terre, montra en tapant dessus avec un bâton que ce n'était qu'un vieil orme que l'inondation avait apporté jusqu'ici. Il le fit s'approcher tout près du bord, y posa le pied, ça tenait. Puis il embarqua et nous fit une belle démonstration de navigation entre les arbres, poussant sur son bâton à la manière des gondoliers.

Encouragé par ce premier essai, René partit avec lui mais très vite la situation se dégrada.

Le tronc surchargé se mit à rouler sur lui-même et après quelques gesticulations des plus comiques pour se rétablir, Coco et René firent un magnifique plongeon arrière dans l'eau boueuse. Heureusement, elle était peu profonde à cet endroit. Je crus voir deux chats tombés dans une baignoire, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils étaient sur la rive, dégoulinants.

Philippe ne put s'empêcher de leur demander si l'eau était bonne.

— Le premier qui rigole, j'y casse la figure ! fit René le regard féroce.

Je le savais tout à fait capable de le faire, aussi je leur proposai du ton le plus conciliant de les aider à essorer leurs habits.

Ils claquaient des dents.

— Faut rentrer les gars, vous allez attraper la mort qui tue.

Le retour fut rapide, Philippe et moi marchions derrière eux en échangeant des sourires complices, mais silencieux. Les pas des deux baigneurs devant nous faisaient plic, ploc, plic, ploc. Soudain, René s'arrêta net en se frappant le front :

— Il nous faut un radeau, comme ça, fini les baignades.

Coco, ragaillardi par l'espoir, se rappela qu'il avait mis de côté (ça peut toujours servir...) deux palettes de bois, de celles qu'utilisent les magasiniers pour l'expédition des gros colis. En les bourrant de vieux bidons, elles nous feraient un radeau tout à fait acceptable.

La collecte ne fut pas facile, mais le frère de René, qui travaillait dans un garage, nous rapporta en quelques jours quantité de ces beaux bidons d'huile, de toutes les couleurs. Après un laborieux transport des matériaux aux bords des marais, Coco « le roi du fil de fer » attacha solidement les palettes. Il nous suffit de ranger les bidons vides à l'intérieur et faire la mise à l'eau.

C'était une réussite totale, nous pûmes embarquer tous les quatre. Le radeau manquait de stabilité quand nous étions tous du même coté, il avait tendance à prendre une gîte dangereuse. Mais une fois chacun à sa place il tenait parfaitement.

Notre première exploration dans ce décor inhabituel nous permit de découvrir une allée traversant le bois. Transformée par l'inondation en canal, nos évolutions y étaient beaucoup plus faciles.

Depuis la cabane au Leroux, le drapeau noir flottait dans nos têtes. Philippe nous devança :

— Dans les livres de pirates, ils ont toujours une île pour cacher leur trésor. Si on s'en faisait une ?

Notre âme de constructeur était piquée au vif ! Une cabane sur l'eau !

Les idées partaient de tous côtés dans l'enthousiasme général. Dès le lendemain nous étions à pied d’œuvre. René avait apporté une scie à bûche, Coco son fil de fer, Philippe sa ficelle et ses bonne idées, quant à moi l'emprunt de la hache de mon père ne me donnait plus aucun remords.

Au beau milieu du marais, non loin du canal, René abattit quatre petits arbres disposés en carré, à une dizaine de centimètres au dessus de l'eau. J'ébranchais et taillais les fûts à bonne longueur et les disposais sur leurs troncs coupés. Grâce à cette ossature, Coco put employer sa technique favorite.

Philippe et moi allions couper des perches sur la rive et les transportions par l'eau jusqu'à la cabane. Pendant un de ces trajets le radeau se coinça entre deux arbres, impossible d'avancer. Je le fis reculer en poussant sur un des troncs et réussis à le dégager, mais il partit trop vite et me retrouvai suspendu au-dessus de l'eau. Philippe, resté seul à la manœuvre, avait bien du mal à revenir vers moi. Mes forces déclinaient, je me serrai à l'arbre, mes pieds trempaient déjà dans l'eau, je glissais doucement.

— Viiite ! Hurlai-je.

— Tiens bon ! Trop tard, je lâchai prise, et je tombai dans l'eau boueuse et glaciale.

Quand Philippe me récupéra, j'étais frigorifié.

La solidarité de l'équipe me réchauffa un peu, René me passa son pull que j'enfilai à même la peau, ça grattait, mais ce n'était pas le moment de faire le difficile.

Ma baignade interrompit la construction. Je rentrai chez moi quelque peu humilié et surtout glacé. C'était mon tour de faire plic, ploc en marchant.

Après une douche bien chaude et une bonne engueulade bien chaude elle aussi, je terminais la journée au lit.

Je me réveillais le lendemain avec la fièvre, le docteur me conseilla de rester au chaud pendant toute la semaine. L'hiver était là, et mit fin à notre construction.

Quelque temps plus tard, je retournai sur les lieux, la rivière avait regagné son lit.

A la place de la cabane sur pilotis, je trouvai une drôle de construction me faisant penser à une grande table où des géants auraient pris leur repas.

Moralité : Les constructions aquatiques ne sont pas sans dangers. Prévoyez des vêtements de rechange, surtout en hiver.

III. La cabane aux fagots

Peu avant Noël, des bûcherons taillaient un coupe-feu au milieu de notre forêt.

Nous allions souvent les voir travailler, fascinés par l'abattage des grands arbres.

Cela m'attristait de voir et d'entendre ces beaux chênes s'effondrer dans des craquements sinistres.

Ces bûcherons étaient vraiment des barbares de couper ces géants sans défense.

Nous profitions de leur départ pour aller jouer dans la coupe. Quelle impression bizarre de grimper sur ces corps immenses et de courir sur les troncs couchés.

Des fagots de branchages étaient régulièrement rangés de part et d'autre de l'allée fraîchement tracée. C'était le matériau idéal à la construction d'une nouvelle cabane.

En peu de temps nous en avions suffisamment réunis et entassés à la manière des huttes de trappeurs. Avec quelques perches pour étayer et un peu d'astuce, le tas forma bientôt une belle construction à deux étages, au centre de l'allée.

Il faisait un froid piquant ce jour-là et René, qui avait toujours un vieux briquet à essence dans ses poches, nous proposa un bon feu. Je me précipitai chez moi chercher des pommes de terre. Je ne les aimais pas particulièrement mais cuites à la braise dans notre cabane, elles prendraient une saveur exceptionnelle.

Le tirage du feu à l'intérieur n'était pas très bon, et nous étions enfumés comme des jambons.

Notre repas fut succulent.

René nous fit la surprise de sortir de sa poche un paquet de P4 (c'était un minuscule sachet de quatre cigarettes bon marché). Confortablement installés, un bon repas, une cigarette, c'était la grande vie quoi !

En fait, c'était ma première ; je trouvais ça plutôt désagréable mais voulant faire bonne figure devant les copains, je la terminais.

Le feu s'endormait, et le froid commençait à revenir, Philippe alla chercher une grosse brassée de bois mort. Une belle flambée repartit aussitôt, un peu trop belle d'ailleurs, car le plafond se mit à crépiter.

— Oh on a même la lumière dans la cabane maintenant, fis-je.

Mais très vite la « lumière » prit des proportions alarmantes et nous fit sortir précipitamment, toussotant et larmoyant au milieu de la fumée qui s'épaississait. Des flammèches sortaient déjà du toit. En quelques minutes, elles se transformèrent en flammes gigantesques, hautes de plusieurs mètres, qui nous obligèrent à nous replier derrière les arbres de l'allée tant la chaleur était vive.

Le spectacle était impressionnant et nous n'en menions pas large. Mais, le fagot, ça brûle vite et le brasier fut de courte durée.

— Ben, on a eu chaud, fit Coco, éberlué.

— C'est le cas de le dire, répondit Philippe toujours à propos.

En moins d'un quart d'heure il ne restait de notre cabane qu'un gros tas de cendres fumantes. Il y avait de quoi faire des patates pour tout un régiment.

Le coupe-feu avait heureusement rempli son usage et nous évita une catastrophe.

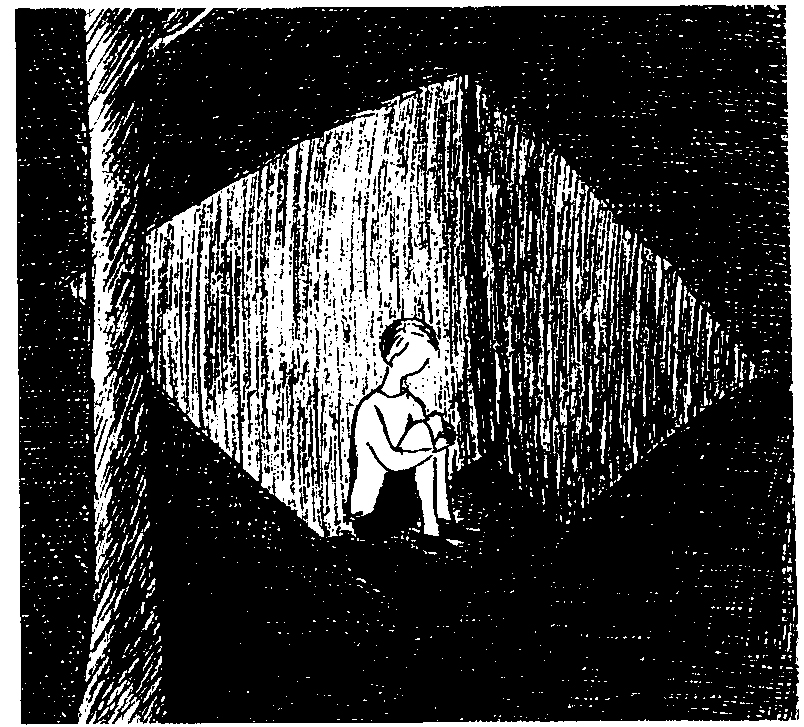

IV. La Poudre Noire

La Poudre Noire était un endroit mystérieux, attirant mais inaccessible. Entourée d'une double rangée de grillage c'était pour nous une terre inconnue.

Située au beau milieu du bois, elle était desservie par une petite voie ferrée où circulaient jadis des wagonnets à bras. Des fraises des bois y poussaient en quantité

Les fraisiers nous y attiraient et immanquablement nous terminions notre cueillette devant un immense portail en fer. De l'autre côté, les fraises étaient encore plus grosses, encore plus nombreuses. La gourmandise nous fit passer à l'acte.

La tenaille de Coco fut encore bien utile, et à quelque distance de l'entrée, sous un buisson de ronce envahissant le grillage, il nous tailla un passage secret.

Cette première incursion se limita à la cueillette des fraises. La peur d'un danger nous fit ressortir bien vite.

Mais notre curiosité était éveillée et le jeudi suivant, en se glissant sous les barbelés comme des conspirateurs, nous étions bien décidés à aller jusqu'au bout.

Passée la deuxième clôture, la végétation reprenait ses droits ; une esplanade envahie par de grandes touffes de genets, aboutissait à une petite colline qui nous donna bien des difficultés tant les ronciers y étaient impénétrables. Au sommet une surprise nous attendait ; ce que nous avions pris pour une colline était en fait un gros talus artificiel, encerclant un vieux bâtiment, lui-même entouré d'un haut mur d'enceinte.

Cet endroit était un réel mystère, cela ressemblait vaguement à une prison.

Que pouvait-on y cacher ?

Seules deux portes, à l'opposé l'une de l'autre, y donnaient accès mais elles étaient verrouillées par de gros cadenas. Un petit chêne poussant à proximité nous permit d'atteindre le sommet du mur. Enfin il nous fut possible d'examiner l'intérieur.

C'était une construction rectangulaire d'une cinquantaine de mètres de long, l'espace étroit entre l'enceinte et la bâtisse dessinant un chemin de ronde.

De nombreuses ouvertures étaient régulièrement percées, hermétiquement closes par de lourds volets de fer, couleur lie de vin. Un silence pesant, comme si les oiseaux n'osaient pas venir chanter là, accentuait notre inquiétude.

L'exploration s'arrêta ici, sans corde il nous était impossible de descendre. Coco voulut sauter mais Philippe lui fit remarquer :

— Et comment tu remontes, gros malin ?

Notre espionnage nous exaltait, nous étions partagés entre la peur de l'interdit et notre soif de découverte. Je fis de drôles de rêves, où je me retrouvais prisonnier entre de hautes murailles infranchissables, d'énormes bouledogues lancés à ma poursuite ; je me réveillais toujours au moment où ils allaient me dévorer...

La bande de mitrailleuse de René nous donna la solution. Accrochée au petit chêne, elle nous permit de descendre en rappel le long du rempart. Par chance, un des volets était resté entrouvert. Il ne nous restait plus qu'à pénétrer.

René passa le premier, il sauta par la fenêtre. Après des secondes interminables, j'appelais :

— René !!! Alors ?

— Alors rien, fit-il.

— Comment ça rien ?

— Ben y a rien, c'est vide.

En moins d'une minute, nous étions tous à l'intérieur. Le vieil entrepôt était désaffecté depuis longtemps. A l'exception d'une dizaine de caisses posées là, singulièrement et régulièrement réparties sur tout l'espace, il était complètement vide.

Les premiers moments restèrent silencieux ; de dedans, l'endroit paraissait encore plus grand, l'air avait le parfum étrange des vieux greniers. Une chouette réveillée par notre visite s'envola à grand coup d'ailes et fit plusieurs fois le tour de la salle, nous clouant d'effroi, avant de sortir par la fenêtre ouverte.

Remis de nos émotions, Coco, excellent patineur, observa que c'était la pièce idéale pour s'entraîner. En effet, le sol était entièrement recouvert d'un beau parquet de chêne noirci par le temps.

Ces jeudis-là, je fis d'énormes progrès en patins à roulettes. Nous y faisions des courses effrénées en slalomant entre les caisses. La salle était poussiéreuse et nous en ressortions toujours noirs comme des charbonniers.

Nous y improvisions aussi des parties de cache-cache fantastiques. Quand tous les volets étaient fermés, le noir le plus complet nous enveloppait. Il y prenait une telle épaisseur que nous ne savions plus si nos yeux étaient ouverts ou fermés. Chaque son avait une intensité formidable, amplifiée par l'écho de l'immense salle vide. Les silences étaient aussi denses et délicieusement terrifiant que le noir. Nous étions comme suspendus hors du temps. La peur était toute proche, chacun de nous essayant de terroriser l'autre en poussant les cris les plus horribles. Enfin, l'un de nous craquait, nous libérait de l'ombre en ouvrant une fenêtre. La partie se finissait alors dans un grand fou rire général.

C'est au cours d'une de ces parties que je me cognais violemment dans une des caisses et la renversais. Je fis la lumière pour la remettre en place. Je pris conscience en la manipulant qu'il pouvait bien y avoir quelque chose d’intéressant a l’intérieur. Les fermetures étaient scellées par un petit fit de fer torsade, termine par une étiquette ou l'on pouvait lire : Lot N° 27 le 29.09.65. N'y tenant plus, je l'ouvris. L’intérieur de la caisse était capitonné et six flacons d'une belle couleur orangée y étaient soigneusement calés comme dans un écrin de bijoutier.

— Oh ! Regardez, on dirait de l'orangeade, fis-je, étonné.

— Mais non, c'est sûrement pas ça, il y a N-G écrit sur l’étiquette, remarqua Philippe.

J'en débouchai une, ça ne sentait rien. J'en renversai un peu, un liquide gras et visqueux s’étala doucement sur le sol.

— On dirait de l'huile pour faire les frites, s'esclaffa Coco.

— Faut mieux pas trop y toucher, c'est peut-être du poison, répliqua René, plus raisonnable.

Tout fut remis en ordre car nous ne voulions pas laisser de traces de notre passage. Ce soir-là, pendant le dîner, je demandai à mon père la signification des mystérieuses lettres N-G.

— Mais où as-tu vu ça ? me demanda-t-il, méfiant.

— Euh j'sais pas, c'est juste pour savoir.

Il me harcela de tant de questions qu'à la fin, je finis par lui avouer notre visite à la Poudre Noire.

Je le vis pâlir et debout à la table, s’écrier :

— Malheureux !!! Mais N-G ça veut dire NITROGLYCÉRINE.

Dès le lendemain, mon père rapporta l'incident à l'usine, les flacons furent mis en sécurité et l’entrepôt définitivement bouclé. Il m'apprit plus tard que ce bâtiment avait reçu son nom au siècle dernier, quand son unique fonction était d'entreposer la poudre noire. La fabrication avait cessé et il n'avait plus servi jusqu’à ces derniers temps où l'on y stockait les produits à base de nitroglycérine.

Nous avions joué cet après-midi-là avec un des explosifs les plus dangereux qui existe ; un choc, une petite étincelle et c’était le grand Boum !

J'en frémis encore.

V. Le lac des Sept Nains

Notre territoire était grand mais nous en connaissions les moindres recoins, nos échappées nous amenant ici ou là au gré des humeurs et des saisons. Aux beaux jours, nous descendions vers la rivière retrouver un de mes endroits préférés : le lac des Sept Nains.

Ce lac, qui n'en était pas un, portait ce nom insolite depuis toujours, pour nous avec évidence. C’était en fait une enfilade de sept petits étangs, certains pas plus grands que ma chambre, séparés par d’étroites bandes de terre spongieuse qui suintait l'eau à chaque pas.

Les Sept Nains nous firent même la surprise lors d'un mois de février lumineux et glacial, de geler entièrement, se transformant en patinoires étincelantes. Durant deux trop brèves semaines, nous y avons fait de frénétiques concours de glissades dont on rentrait les joues rouges et les fesses couvertes de bleus. Le phénomène était rare, hélas, et demeura inégalé.

Au printemps, les étangs grouillaient de vie et nous y partions en expédition pour la pêche aux têtards, munis de tout un attirail de bocal et d’épuisette. Pieds nus dans la vase, nous dénichions en pataugeant des tritons, salamandres et autres petites bestioles aux noms parfois inconnus. Je ramenais nos trouvailles à la maison où je les recueillais dans un aquarium.

J'aimais observer la métamorphose des têtards en jolies grenouilles miniatures que je relâchais dès qu'elles devenaient trop grandes.

Aux abords du lac, le sentier passait par un grand talus d'argile rouge. Tout en haut, des châtaigniers poussaient si près du bord que leurs racines à nu semblaient s'agripper à la terre pour ne pas tomber.

Nous y organisions des guerres impitoyables entre « ceux d'en haut » et « ceux d'en bas ». Pour ceux d'en bas, il s'agissait de reprendre la place de ceux d'en haut. L'air humide rendait ce terrain argileux extrêmement glissant et pimentait l’intérêt de l'escalade. Les héroïques combattants du dessous devaient ramper, tant bien que mal, le long de ce toboggan improvisé ; parvenu au sommet en s'accrochant aux racines, le valeureux assaillant, contraint de lâcher prise par une poussée de l'occupant du dessus, se voyait entraîner irrésistiblement et dévalait la pente dans de grands éclats de rire.

Ce jour-là, René était absent. Nous traînions un peu Philippe et moi, désœuvrés et on ne fut pas mécontents de voir arriver Coco accompagné d'un inconnu, grand et maigre comme lui. Il nous présenta son cousin et nous proposa un petit tour au Sept Nains. Très fier, il arborait une carabine à air comprimé toute neuve qu'il voulait essayer. Son père lui interdisant les plombs hors de sa présence, il nous fit voir comment il la bourrait avec de la peau d'orange. Ce drôle de projectile inoffensif l'amusait tout autant. Pour nous impressionner, il ne cessait de tirer sur n'importe quoi.

Sur le chemin, le grand talus tout luisant de la pluie de la veille nous arrêta. Les rôles furent vite distribués, les grands, en haut, et nous, en bas. La partie tourna court quand il se mit à nous tirer dessus avec ses satanées peaux d'orange et qu'il toucha Philippe. Déjà un peu agacé et atteint dans son amour propre plus que dans sa chair, il se redressa en hurlant :

— Vendu, traître, t'as pas d’honneur !

Il décida de rentrer, fâché à mort. Philippe était mon meilleur copain. Indigné moi aussi, je le suivis.

Au retour, nous ruminions des projets de vengeance. La discussion nous échauffait quand une idée, inspirée par un film d'aventures, nous mit en joie. On allait lui tendre un piège ! Oui, un piège à la manière des chasseurs africains, un grand trou recouvert de branchages pour le camoufler et assez profond pour qu'il ne puisse pas remonter.

— T'imagines Coco au fond de son trou, on le laisserait au moins trois jours. On irait tous les soirs lui apporter un vieux croûton de pain rassis et un peu d'eau...

— Écoute ça, Coco supplierait « Pitié pitié, laissez-moi sortir ! » Nous, implacables « Non, souviens toi de la carabine, tel est ton châtiment ». On partirait en le laissant tout seul dans le noir au fond des bois...

Après avoir couru pour emprunter pelle et pioche au jardin, nous étions à pied d’œuvre sur un passage peu fréquenté, derrière le lac. Nous avions longuement hésité, il fallait choisir un emplacement discret où Coco passait parfois.

La tâche ne fut pas mince. Il fallait d'abord percer le réseau inextricable de racines, puis extraire une terre grasse qui collait à la pelle. A la fin de l’après-midi, malgré notre ardeur, notre trou faisait moins d'un mètre de profondeur et il était grand, Coco !

Toute la semaine, nous utilisâmes des ruses de Sioux pour nous échapper dès la sortie de l'école et nous retrouver pour creuser.

Le jeudi suivant, nous étions récompensés de nos efforts. Large et profond, dissimulé par du bois mort, un peu de terre et quelques feuilles, c’était un superbe piége. Nous étions confiants, il nous suffisait maintenant d'attendre. Tous les soirs, nous profitions d'un moment pour le vérifier. Rien ! Nous n'osions pas aller provoquer Coco et il fallait bien se rendre à l'évidence, ça ne marchait pas. Des jours passèrent, notre colère s’éteignait.

Ainsi quand René, enfin délivré de ses séances hebdomadaires chez le dentiste, nous réunit tous les quatre, nous étions sans rancune, aussi enthousiastes qu'aux premiers jours. Plus tard, une partie de pêche au Sept Nains nous amena dans les parages de notre ancien secret. René et Coco eurent tôt fait de découvrir le piége en ruine. Il avait piteuse mine, le camouflage s’était effondré, une flaque d'eau stagnait au fond. Devant leur étonnement, je jetai un petit coup d’œil à Philippe. Embarrassé, je bredouillais

— Ben, c'est une cabane qu'on a commencé avec Philippe.

— Wouah ! C’est génial une cabane souterraine ! approuva René, admiratif.

— Vous auriez pu faire le toit plus costaud et un escalier pour descendre, remarqua Coco, c'est casse-gueule, votre truc.

Philippe eut un petit sourire mais René et Coco étaient déjà en train d’échafauder des plans de rénovation.

En quelques jeudis « le Terrier », comme nous l'appelions, se recouvrit d'une trappe relevable et s’agrémenta d'une bonne et belle échelle en perches de châtaigniers. Nous y fîmes même un caillebotis comme plancher pour éviter les flaques d'eau qui nous envahissaient à chaque pluie. La lueur tremblotante d'une vieille lampe-tempête, chapardée dans une cave, donnait à nos réunions une atmosphère de mystère dont on se délectait.

En tout cas, Coco n'a jamais su pourquoi nous l'avions commencé !

VI. Les choux du Père Plaisan

Nous pratiquions le football sur un terrain de jeux entouré de potagers, deux piquets de bois nous servant de but. Le plus proche appartenait au père Plaisan, un vieil homme sec, au visage peu engageant.

Il n'aimait pas les enfants.

A la retraite depuis quelques années, il passait le plus clair de son temps dans son jardin. C'était le plus beau, le mieux entretenu : pas un brin d'herbe ne poussait dans ses allées, il avait les plus belles tomates, ses haricots verts avaient toujours quinze jours d'avance sur les autres.

Il excellait à son jardin autant qu'à nous terroriser.

Régulièrement, notre ballon finissait dans ses semis de salades ou ses rangs de carottes, ce qui le mettait dans une colère noire. Il nous chassait, nous menaçant de sa fourche :

— Ah ! p'tits voyous, attendez que je vous attrape et je vous enferme dans mon cabanon.

Un jour, froidement, René coupa une baguette de noisetier qu'il tailla en pointe. D'un coup sec, il la planta dans un chou et la retira pour y glisser un pétard ne laissant dépasser que la mèche. Il nous fit reculer et alluma. L'effet fut extraordinaire : le chou éclata avec un bruit sourd et se transforma en une drôle de salade décrépite. Une petite fumée bleue s'en élevait. La bande de chenapans explosa de rire.

Enthousiasmé par cette première, chacun voulu essayer à son tour... Les trois quart de la rangée avait subi le même sort quand le combat cessa faute de munitions

Nous aurions bien voulu nous changer en mulots, cachés sous une feuille pour voir la tête du père Plaisan quand il reviendrait voir si ses choux avaient grossi.

Nous n'avons jamais connu sa réaction et je vous la laisse deviner... René ne revit jamais son ballon.

VII. Trois petits pots et puis s'en vont...

Mon père était un fameux pêcheur.

Voulant me transmettre sa passion, le dimanche quand l'usine était fermée, il m'emmenait sur son Solex dans la poudrerie.

C'était un vrai bonheur de monter avec lui, appuyé au guidon, debout sur le marchepied.

Nous passions le poste des gardes et franchissions la barrière électrique qui s'ouvrait devant nous d'un signe de mon père. Il devait être un chef important pour commander aux portes de cette manière. Il fallait passer le long de nombreux édifices aux noms inquiétants : il y avait la Chaufferie, le Laboratoire, le C.P (ça voulait dire coton poudre), puis la Poudre Sphérique, ou encore la Nitro. Mon père était vraiment courageux de travailler dans un endroit pareil !

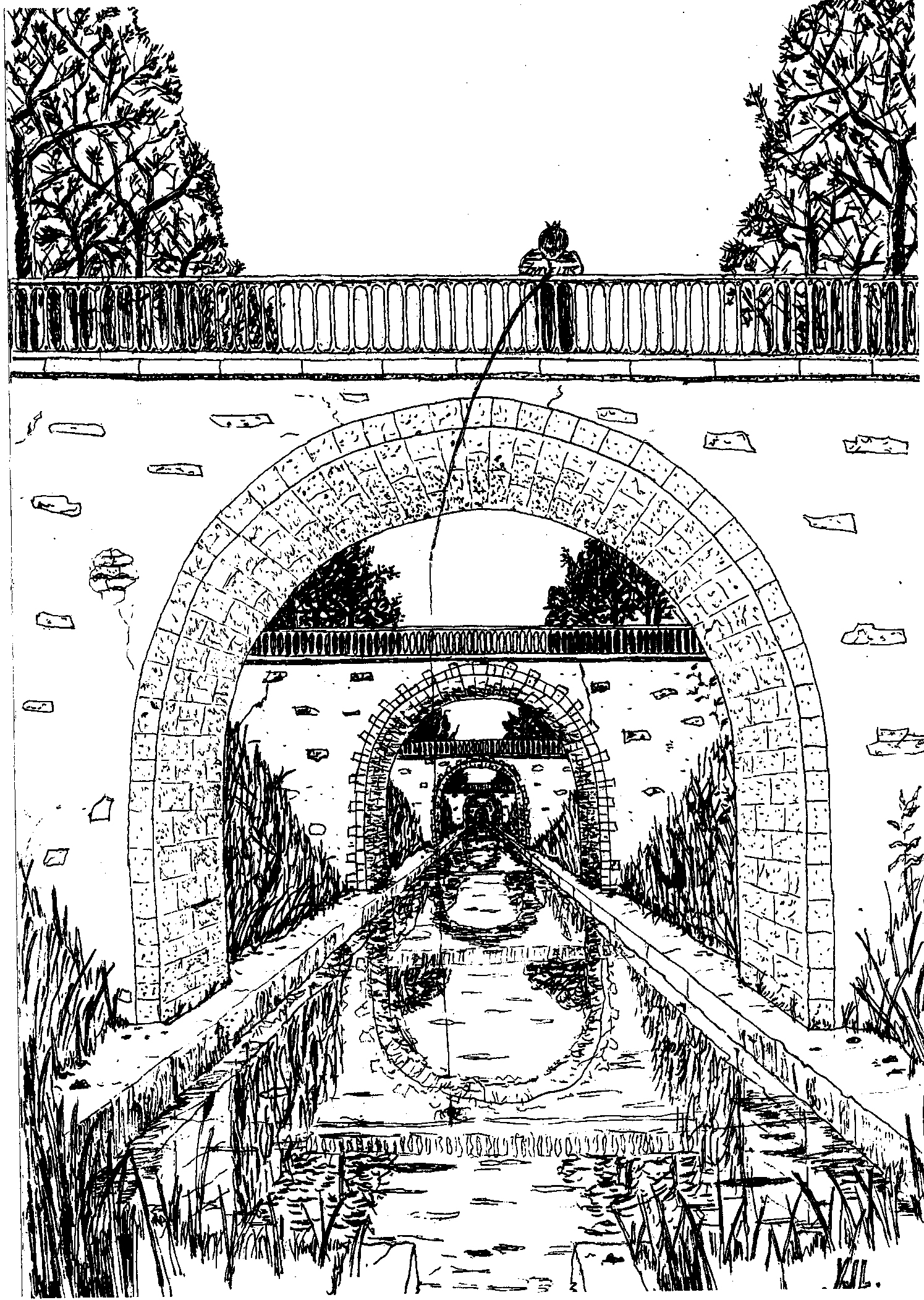

Nous allions pêcher sur un petit canal parallèle à la rivière qui datait de l'époque de la fabrication de la poudre noire.

Oublié depuis longtemps, l'aspect bien ordonné du lieu disparaissait sous une végétation luxuriante. Il débutait par une petite chute d'eau au nom peu évocateur de 5-6.

C'était là que mon père me postait pour prendre des vairons, je les mettais dans un grand bocal rempli d'eau pour les garder vivants. Mon père en emportait quelques-uns, et partait plus bas avec son lancer pêcher la truite aux vifs.

Je restais seul. Je n'avais pas trop l'âme d'un pêcheur et très vite je m'ennuyais. Souvent je profitais de son absence pour me balader dans les environs. Non loin de la cascade était construit un moulin, une grande roue coupant le bâtiment en deux parties parfaitement symétriques. Dans chaque salle, deux grosses meules en fonte étaient posées sur un plateau comme dans une immense assiette. Les meules étaient reliées à la roue par un système compliqué d'engrenages en bois. Tout ici était imprégné de l'odeur piquante de la poudre. Je passais de longs moments silencieux à essayer de comprendre cette grosse machine. Malgré les nombreuses années d'abandon, tout y était étrangement propre et il aurait suffi de manœuvrer un levier pour que cela reparte. Mon père m'en expliqua un jour la raison. Les lourdes meules pilaient la poudre noire, aussi la fine poussière se glissant dans les moindres recoins, il fallait nettoyer l'endroit quotidiennement. La poudre ainsi achevée, était acheminée par de petits wagonnets dans les différents entrepôts.

Un grand nombre de ces moulins, tous semblables, étaient construits le long du canal, le premier ayant le numéro 5-6 et le dernier 35-36. De chacun partait un petit pont enjambant le canal. Vue d'une extrémité, l'enfilade de tous ces ponts dessinait une perspective singulière.

Lors d'une de mes nombreuses escapades dans les moulins, je trouvai trois jolis petits pots de cuivre servant à recueillir des échantillons de poudre. L'un d'eux était encore plein, la poudre s'y était solidifiée en bloc compact, sans doute à cause de l'humidité. J'envisageai quelques expériences, et les ramenai en cachette à la maison.

De retour chez moi, je m'installai sans bruit dans un recoin du jardin. Je cassai quelques miettes de ce bloc noirâtre, je craquai une allumette, l'approchai avec précaution, ça fit pschitt ! Avec un beau petit nuage de fumée bleue.

Encouragé par ce premier essai, je recommençai en augmentant la dose. Mais cette fois, une étincelle sauta dans le pot que j'avais laissé trop près, ça fit un gros proufffff ! Et une énorme flamme orange me sauta à la figure. Je me retrouvai le cul par terre, un peu sonné, renversé par la vigueur du souffle. Les sourcils grillés, j'appris ce jour-là à mes dépends ce que voulait dire jouer avec la poudre...

J'ai ainsi vécu une enfance heureuse et paisible, mais néanmoins assez explosive.

J'ai une tendresse particulière pour les fougères. Au printemps, elles envahissaient les sous-bois, devenaient omniprésentes. Nous marchions dessus, sans égards, pourtant elles nous firent un jour la plus odorante des cabanes...